義大利中部Norcia地區於8月24日發生規模6.2、深度10公里之淺層地震,依據USGS震源機制解屬正斷層機制。本次地震發生之後至10月31日間,鄰近區域陸續發生3起規模5.5、6.1與6.6且深度均在10公里內之淺層地震,依據義大利相關學者初步調查與分析,此3起地震亦均為正斷層機制,與8月24日規模6.2地震屬相同之錯動機制。本序列地震主要影響區域為義大利中部Abruzzo, Lazio, Marche和Umbria四區,Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Rieti和Teramo等7個省市。 因該地區諸多城鎮之建物為歷史古蹟建築,多以石造或磚造為主,屬未有耐震設計要求之結構特性,故震後房屋損毀率高,災害除了衝擊當地民眾生活外,許多古蹟文物亦有相當程度的損毀。且因8月24日規模6.1地震發生於當地時間凌晨3點36分,為當地居民居家休息之時間,難以於第一時間警覺與緊急避難,故本起地震造成近300人死亡之嚴重災情。而10月31日規模6.6之地震,震央位置靠近Visso山谷地區,故除造成Visso城鎮建物毀損外,並發生山谷土石崩落阻塞河道,於Nera河產生堰塞湖災情,並阻斷通往山區之道路,對第一時間救援造成影響。(封面圖片來源:EPA)

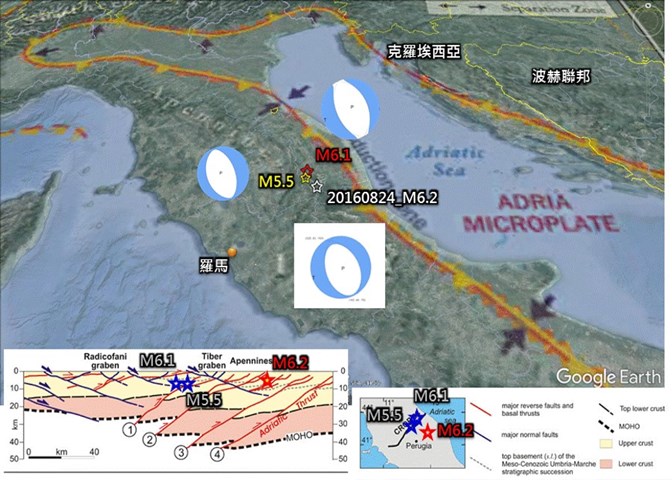

義大利中部Norcia地區於8月24日發生規模6.2、深度10公里之淺層地震,依據USGS震源機制解屬正斷層機制。本次地震發生之後至10月31日間,鄰近區域陸續發生3起規模5.5、6.1與6.6且深度均在10公里內之淺層地震,依據義大利相關學者初步調查與分析,此3起地震亦均為正斷層機制,與8月24日規模6.2地震屬相同之錯動機制。

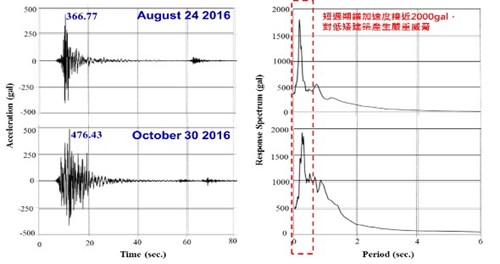

經由地表震動歷時分析結果發現,於Arquata地區之地表最大加速度達366.77gal(8月24日)與476.43gal(10月31日),相當於台灣震度6級與7級之強烈地震,但短週期譜加速度更接近2000gal,對本地區多屬歷史建物之低矮型態建築造成嚴重衝擊,此地動特性應為本地區建物嚴重受災之原因。

圖1. 義大利中部地震震央位置與震源機制 (資料來源:USGS & INGV、災防科技中心彙整)

圖2. 義大利中部地震地震歷時與反應譜分析(資料來源:INGV)

本序列地震主要影響區域為義大利中部Abruzzo, Lazio, Marche和Umbria四區,Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Rieti和Teramo等7個省市。此區域地形多為高山,海拔高度超過900公尺的面積超過70%,平均人口密度約為15人/平方公里,遠低於全國平均值200人/平方公里,人口分散於山區聚落,並以歷史古蹟為主要之城鎮人文風貌。

因該地區諸多城鎮之建物為歷史古蹟建築,多以石造或磚造為主,屬未有耐震設計要求之結構特性,故震後房屋損毀率高,造成中部地區城鎮Arquata del Toronto 及 Pescara del Tronto等地嚴重的人員傷亡和建築倒塌,災害除了衝擊當地民眾生活外,許多古蹟文物亦有相當程度的損毀。且因8月24日規模6.1地震因發生於當地時間凌晨3點36分,為當地居民居家休息之時間,難以於第一時間警覺與緊急避難,故本起地震造成近300人死亡之嚴重災情。而10月31日規模6.6之地震,震央位置靠近Visso山谷地區,故除造成Visso城鎮建物毀損外,並發生山谷土石崩落阻塞河道,於Nera河產生堰塞湖災情,並阻斷通往山區之道路,對第一時間救援造成影響。

(一) 義大利中部Arquata災區勘查

1. 歷史建物毀損

本次地震Arquata與Capodacqua等城鎮為主要建物毀損嚴重之災區,因Arquata與Capodacqua均係建造於西元1760年代之古城鎮,故主要災損型態均為大量磚造、石造之歷史建物嚴重毀損。該地區之住民已全部遷移,災區城鎮由警察單位進行管制。

圖3. Arquata大量磚造石造之歷史建物嚴重毀損 (資料來源:災防科技中心)

圖4. Capodacqua大量磚造、石造之歷史建物嚴重毀損

2. 公路隧道與橋梁毀損

本次地震於Arquata地區造成隧道與橋梁毀損之災情,主要受災之隧道與橋梁均屬SS685公路之一部分。隧道部份主要係因受到斷層錯動影響,造成隧道路面陷落約30公分,以及斷層切過隧道處造成襯砌壁體受剪力破壞之災情。但因該隧道於選線時,採行符合「軸線應與斷層構造線呈直交或近乎直交穿越」原則,故本次地震明顯發現將損壞控制於斷層錯動處,大幅降低災損程度。

而橋梁部份,主要災情為橋梁連接隧道橋台第一跨因上部結構錯動造成明顯沉陷狀況(約45公分),以及多處橋墩底處有明顯受損現象。經現地勘查發現橋墩損壞應屬塑性鉸設計位置,損壞型態主要為保護層破裂與內部混凝土體破碎,鋼筋並未有剪切或拔伸破壞,此型態亦為塑性鉸設計之破壞型態,亦可初步顯示耐震設計發揮應有之保護機制。

圖5. SS685公路隧道毀損情形 (資料來源:災防科技中心)

圖6. SS685公路橋梁毀損情形 (資料來源:災防科技中心)

(二) Visso鎮附近堰塞湖勘查

Visso鎮所處區域之地層屬於Umbria–Marche盆地序列,因此在本次野外考察過程中,可由現地見到由層狀石灰岩、塊狀石灰岩,以及泥灰岩所組成的邊坡。受到構造作用的影響,當地之岩體多存在許多節理,在層狀石灰岩中也常可見到褶皺構造,顯示該地區之地質材料容易呈現破碎狀態,屬於工程地質性質不佳的岩體,因此容易發生邊坡破壞,在多數邊坡下方均可見到落石堆積而成的崖錐。

綜合Visso附近岩層地常有特徵,可以簡單歸納出幾點工程地質特性:

(1) 岩層層面、多組節理與褶皺劈理組成複雜且破碎的岩體構造,以及陡峭邊坡,導致區域內容易出現各種形態之邊坡災害,例如:落石(rockfall)、翻覆(rock toppling)、順向坡(dip slope slide)、岩屑崩落(debris avalanche)。

(2) 崖錐堆積是過去落石災害的證據,仍位於較高邊坡的崖錐堆積也可能造成二次或後續的災害。

(3) 鬆軟未完成壓密的河道沖積層,在河流沖刷或地震作用下,便可能產生沈陷或出現張力裂縫。

圖7. Visso鎮附近邊坡 (資料來源:災防科技中心)

Visso鎮附近的堰塞湖距離10月31日地震震央約10公里,堰塞壩體的土石來源為Nera River河左岸的一處崩塌,其崩落岩屑體積約600,000立方公尺,岩屑向北崩落阻塞Nera River河道,導致河水漫流淹沒一旁的SP209公路以及明隧道。災害前後的影像比對可以明顯發現,河流左岸邊坡上的植生比顯減少,較低的邊坡高程也有下降的現象。因該公路屬於當地重要聯絡幹道,所以道路的中斷亦可能增加災害救援或物資運輸的困難。由此可知,2016年10月發生於義大利中部的一連串地震事件為引發邊坡崩塌的外在因素,而Visso鎮所在地區之地質及地形條件有利於岩石塊體崩塌則是內在條件。

圖8. 岩塊崩落方向與堰塞湖位置的關係(底圖取用自Google map)

圖9. 堰塞湖災後情形 (資料來源:災防科技中心)

圖10. Ruptly TV於2016年11月1日所拍攝之UAV影像 (資料來源:Ruptly TV)

經由參訪義大利救災機構與學研單位,以及實際勘查災區現地狀況與自然環境特性,觀察義大利地震面臨在地化災後應變及復原問題如下:

(1) 當地房屋多以石磚造或木造居多,故震後房屋損毀率高,臨時收容人數高。當8月24日地震發生後,當地許多房屋倒塌,毀損程度嚴重,據初步統計於24小時內收容所的收容人數約為400人,隔至48小時的收容人數陸續增加至2500人,整場事件的最高收容人次高達4800人。

(2) 當地多為畜牧業,災後農舍損壞、農場地貌改變、聯外交通中斷、山區天氣寒冷等問題,當地面臨如何救援及收容大量動物的問題。

(3) 歷史古蹟損毀數量多,但因文物修護資金尚未到位、文物修護亦有法規等條件限制,以及修復重建技術須專業人力投入及整合評估,因此無法立即進行處理。

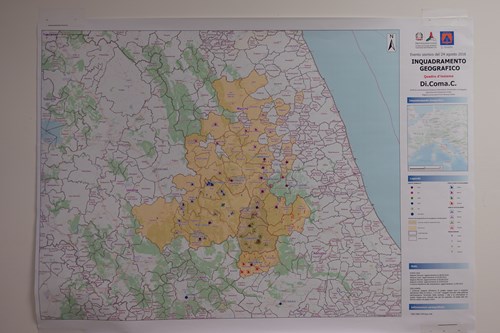

(4) 救災指揮中心DICOMAC各組辦公室,隨處可發現「地圖」,顯見是指揮所整合情資時的重要溝通方式。這些地圖除了有一致性的製圖規範外,各組會將負責的相關主題地圖張貼於門口牆上,以利其他組隨時了解最新狀況。

(5) 志工團體與DICOMAC平時皆已事先溝通協調災時負責的協力區域,也有許多教育訓練等協調合作,各志工團體會清楚知道自己的責任分配,因此當災害發生進駐指揮所後,能有效率、配合地依指揮需求調度人力及物資,所以未出現大量物資、志工人力湧入災區的問題。

圖11. 開設臨時收容所

圖12. DICOMAC各處牆面都張貼主題地圖,以供成員掌握各項情資