2020年印度人口高達13.8億人高居世界第二,人均GDP1,900美元,國家人類發展指標(Human Development Index)排名131名。印度幅員遼闊,地形地貌與氣候分區多樣豐富,故遭受的天然災害範疇也多。由於不利的地理氣候條件及其高度的社會經濟脆弱性,使得印度35個一級行政區中就有27個是屬於易受災地區。全國有58.6%的陸地容易發生中度到非常高強度的地震;超過12%以上的陸地容易遭受洪水及河流侵蝕;有75.8%海岸線易受到風暴潮與海嘯侵襲;全國可耕地面積的68%易受乾旱影響;丘陵地區則面臨坡地災害與雪崩的潛在衝擊。

印度位於南亞,其人口數高居世界第二。根據世界銀行[1]的統計數據指出,近20年印度人口迅速增長,由2000年10.57億、2010年12.34億至2020年已達13.8億人,約佔世界總人口(2020年77.53億)17.8%。圖1顯示為印度全國行政劃分,共有35個一級行政區,包含:28個邦、6個聯邦屬地以及1個聯邦首都轄區(德里首都)。印度總面積約328萬7,000餘平方公里,南北長3,214公里,東西長2,993公里,是世界面積第七大國。印度地理位置如圖1所示,與阿拉伯海與孟加拉灣相毗鄰,西北部與巴基斯坦接壤,北部與中國、不丹以及尼泊爾接壤,東部則與緬甸接壤。

圖1、印度地理位置與行政區劃分(資料來源:Google地圖)

由於受到喜馬拉雅山(Himalayans)和塔爾沙漠(Thar Desert)的影響,使得印度擁有各種氣候區域,大部分屬於熱帶季風氣候區,西北部為副熱帶草原及沙漠氣候,喜馬拉雅北部則為高山氣候區。此外,印度氣象局(India Meteorological Department, 簡稱IMD)定義4種季節:(1)冬季,1月至2月;(2)季風前季節,3月至5月;(3)季風或雨季,6月至9月;(4)季風後季節,10月至12月。根據IMD的2020年氣候總報告資料指出[2],2020年印度全國地區之年平均降雨量為968毫米,為1961年至2010年印度雨季長期平均值(Long Period Average, LPA)880毫米的110%。然而,降雨分配不平均且大多集中在季風前至雨季期間,季風降雨過多,常導致印度發生洪災。

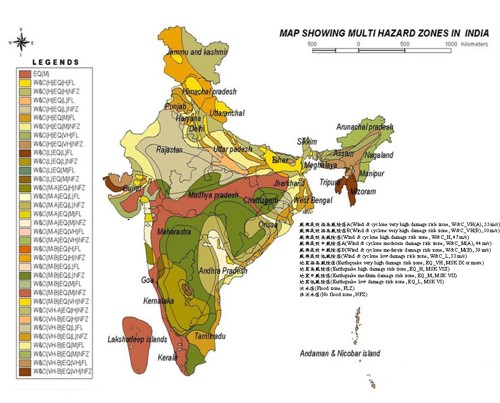

印度擁有豐富多樣的地形地貌,包括:雪山山脈、沙漠、平原、雨林、丘陵以及高原。然而,其獨特的地理特性,使不同地形地貌都具有潛在風險。喜馬拉雅地區容易發生地震與坡地災害,平原地區則幾乎每年都會受到洪水的衝擊,沙漠地區則受到乾旱影響,而沿海地區係易受風暴襲擊。根據印度內政部(Ministry of Home Affairs, 簡稱MHA)之災害管理報告指出(2011)[3],由於印度多種不利的地理氣候條件(geo-climatic conditions)及其高度的社會經濟脆弱性(socio-economic vulnerability),印度極容易遭受洪水、乾旱、風暴、地震以及野火等災害,35個一級行政區中就有27個是屬於易受災地區。此外,全國陸地的58.6%,係容易發生中度(moderate)到非常高強度(very high intensity)的地震;超過4,000萬公頃(佔全國陸地的12%)係容易遭受洪水與河流侵蝕;全國7,516公里長的海岸線中就有接近5,700公里,係容易受到風暴潮與海嘯侵襲;全國可耕地面積之68%,易受乾旱影響;印度丘陵地區則面臨坡地災害與雪崩的潛在衝擊。

圖3、印度多種天然災害風險圖(資料來源:MHA)

依據國際災害資料庫(EM-DAT)[4]資料,彙整印度近20年(2000至2020年)重大災害事件,表1統計近20年災害事件發生次數,結果顯示共發生332件重大災害,包括:洪水災害、風暴、極端氣溫、地震、乾旱、野火以及崩塌,其中又以洪水與風暴災害發生數目最多,佔所有事件的79%(圖2),代表近20年發生的災害事件中有超過一半是洪災的衝擊。

表1、印度近20年重大災害事件(資料來源:EM-DAT)

圖2、印度近20年重大災害事件比例(資料來源:EM-DAT)

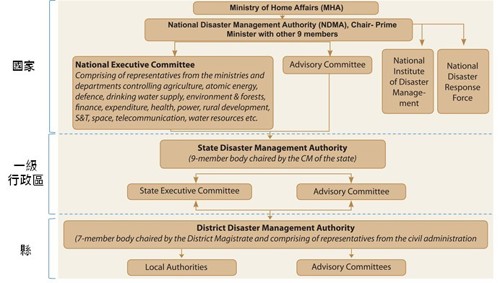

印度在2005年通過該國的災害管理基本法源「災害管理法」(The Disaster Management Act, 2005)。印度內政部依據法源負責國家災害管理的整體協調,並在2006年成立印度國家災害管理局(National Disaster Management Authority, NDMA),負責制定國家層級的災害管理政策、計劃和指南(guideline)。印度災害管理結構(圖4) 由上而下分為:國家(centre)、一級行政區(state)與縣(district)三個層級,分層指導防災作為,一級行政區政府在中央的支持下執行災管業務,並有單獨的災管架構,而中央僅在一級行政區政府提出需求時,才能參與並給予直接指導,最後由地方政府將防災政策,具體落實到社區居民(community)。

圖4、印度災害管理結構圖(資料來源:MHA)

(1)國家災害管理局(NDMA)[5]

NDMA為印度災害管理的最高機構,乃指導國家主管防災部會與一級行政區政府,制定減少災害風險措施及災害風險管理計畫。NDMA提供氣旋、崩塌、洪災、冰湖潰決、熱浪、風暴、乾旱、海嘯、雪崩與地震等,多項天然災害類別的管理指南。NDMA下設有國家執行委員會(National Executive Committee)與諮詢委員會(Advisory committee),前者是國家災管計畫的實際撰寫單位,監督國家政策的實施,後者在協助國家防災部門履行職能。

(2)國家災害管理研究所(National Institute of Disaster Management, 簡稱NIDM)[6]

NIDM成立於2003年,「災害管理法」賦予其法定地位,載明職責包含:災害管理的研究及培訓模式開發,舉辦相關學習課程、會議、講座和研討會,出版災管期刊、研究論文和書籍,促進災管成效並使其制度化。NIDM的主要研究範疇有:地質災害、水文氣象災害、政策規劃和跨領域議題、災害應變等四個部門。

(3)國家災難應變部隊(National Disaster Response Force, NDRF)[7]

NDRF專職在執行天然與人為災害應變,也可應對化生放核(Chemical Biological Radiological Nuclear, CBRN)類之大規模緊急災害狀況。NDRF目前由12個營組成,並根據印度的災害潛勢,預先佈署在不同地點,在各地面臨嚴重災害時,主動提供救援,縮短前進災區的時間,減少人員傷亡。部隊組成包含:邊境安全部隊(Border Security Force, BSF)和中央後備警察部隊(Central Reserve Police Force, CRPF),中央工業安全部隊(Central Industrial Security Force, CISF)、印藏邊防警察(Indo-Tibetan Border Police, ITBP)和武裝邊防部隊(Sashastra Seema Bal, SSB)。每營有18個專業搜救隊,有工程師、技術員、電工、搜救犬隊與醫療護理人員。

(4)一級行政區災害管理局(State Disaster Management Authority, SDMA)

在「災害管理法」的規範下印度各一級行政區需設置所屬災害管理局與制定災管計劃,內容含括:地區基本資料介紹、災害脆弱性評估與風險分析、防災措施建議。且須把防減災措施納入地區開發計畫考量裡。SDMA下設置執行委員會(State Executive Committee)和諮詢委員會,負責協調和監督一級行政區災管計劃實施。

(5)縣災害管理局(District Disaster Management Authority, DDMA)

DDMA亦在NDMA指導下執行縣層級的災管規劃、協調和實施。DDMA有權檢查縣內所有建物,加強設計安全標準,安排救災和應變措施。以及指導縣政當局、警察和民政部門等執行防災業務。

另外,在人口數超過250萬的大城市裡,則建議市長在市政團隊與當地警察的協助下直接負責災害與危機管理。

印度國家災害管理計畫含應變(Response)、減災(Mitigation)和防災能力建構(Capacity Building)三部分,各天然災害指南為原則性說明,負責部制定更細緻的減災計劃和應變監測機制。印度各天然災害減災與預警負責的單位整理如表2。

表2、印度天然災害減災與預警單位彙整表(資料來源:MHA;災防科技中心整理)

一、減災制定重點

(1)崩塌與雪崩:平時與災時的管理架構與執行期程制度化。讓社會大眾了解崩塌和雪崩的各面向知識,並促使民眾採取減災行動,有效減低災害風險及減災成本。

(2)氣旋:建置預警系統,提供危險區域、避難處所、建物、聯外道路、堤防、通信與電力傳輸網絡等資訊。並進行軟性減災策略,如:沿海地區管理、沿海洪氾區管理、自然資源管理、GIS圈繪氣旋危險區域。採用主動參與、失效安全(fail safe)、跨領域研究合作方式,降低氣旋災害風險與提高大眾防災意識。

(3)地震:在都市計畫細則中強調新蓋建物都要符合耐震規範,位在地震災害潛勢區的既有維生管線與重要設施,需進行結構安全稽核,若有安全疑慮應進行抗震加固改造。

(4)洪水:著重災前的整備與減災措施、災時應變以及災害快速救援和復原作為。也強調非結構性的防災作為的重要性,如:建立流域洪水管理組織,成立國家洪水管理學院進行教育、研究、培訓。另外,針對季風期間易發生淹水的都市地區(Urban Flooding),製定管理計劃,建議檢視排水系統設計與操作,進行都市洪水風險與脆弱度分析、製作危害度圖並提供應對措施。

(5)海嘯:載明印度海嘯風險與脆弱度,以及海嘯風險管理制度、法律、結構性減災措施與保護沿海生命線(lifeline)等國家層級減災策略。

(6)乾旱管理:提出國家與一級行政區應遵循的管理政策和體系架構,著重說明國家層級的管理,重要政策含:乾旱強度評估、宣布條件、排序優先管理區域和策略實施。

二、應變預警作為

(1)降雨、氣旋預警:印度氣象局(IMD)[8]

IMD是印度氣象觀測、天氣預報的主要機構,總部在新德里,在印度和南極均設有觀測站,同時也是世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)北印度洋區域專責氣象中心。

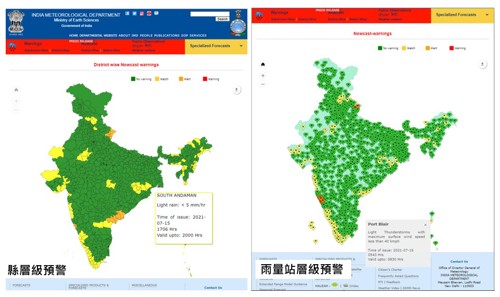

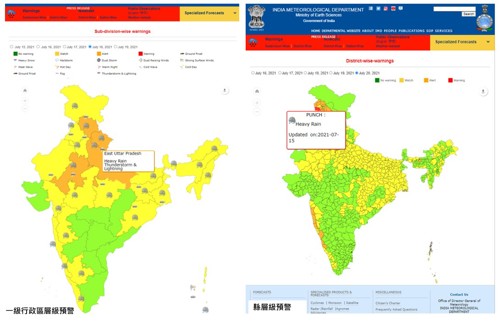

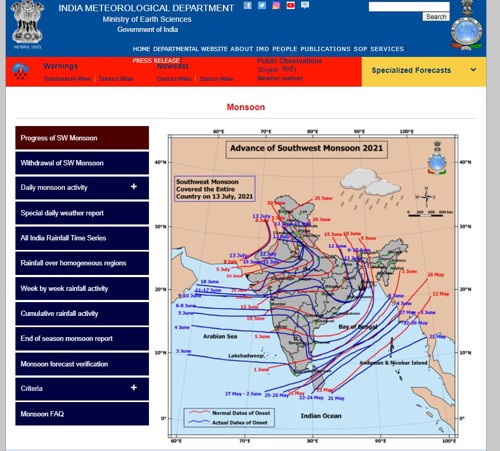

印度80%的年降雨量來自西南季風季節(6月至9月),季風降雨的時空分布特性,和地形及天氣系統特性有關,印度境內設置廣泛的雨量站和降雨監測系統,透過這些系統資料,IMD提供縣層級(district wise)與雨量站層級(station wise)的每日即時降雨數據與警戒資訊(圖5)。以日降雨資料為分析基礎,提供一級行政區與縣層級的一周降雨資訊與災害預報(圖6)。另外,IMD會在當年4月首次發布西南季風季的長期降雨預報結果,並在6月再次更新(圖7)。

圖5、IMD於7/16之雨量預警示意圖(資料來源:IMD)

圖6、IMD於7/16之一周降雨預警示意圖(資料來源:IMD)

圖7、2021年印度西南季風預報(資料來源:IMD)

IMD負責監控與預測北印度洋區域的氣旋擾動狀況,提供氣旋諮詢與警報發布。IMD向印度一級行政區提供四階段的預警資訊,依序為:(i)72小時前提供氣旋預報資料(pre-cyclone watch);(ii)至少提前48小時發出氣旋警告(cyclone alert);(iii)至少提前24小時發布氣旋警戒(cyclone warning);(iv)至少在登陸前12小時發布預計登陸時間。提供氣旋的現況說明、預測路徑、預測強度,以利相關單位盡早進行減災應變作業(圖8)。

圖8、IMD於7/16提供之氣旋報告資訊(資料來源:IMD)

IMD身為北印度洋的專責氣象中心,氣旋資訊也提供WMO及聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(U.N. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP)成員國參考使用。國際民用航空組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)亦要求新德里總部作為國際民用航空的熱帶氣旋諮詢中心(Tropical Cyclone Advisory Centre, TCAC)。

(2)洪水預警:印度中央水務委員會(CWC)[10]

CWC隸屬印度水資源部門,職責是協助一級行政區制定防洪措施,與協調執行水資源保護、控制與利用計劃,開發水力發電也是職責之一。CWC在印度洪汛期(約5月1日/6月1日至10月31日/12月31日)內監測全國主要河川的流量及水位,提供預警服務,洪水預報網覆蓋全國325個測站、197個低窪地區、128個水庫、20個以上流域,預警範圍超過25個一級行政區。

CWC監測印度全國的洪水水情,分為四個警戒等級(正常、高於正常、嚴重、極端)(圖9),其中「正常」水情係以綠色表示,代表當下河川的水位係低於警戒水位(warning level);「高於正常(above normal flood)」洪水係以黃色表示,代表河川水位已達或超過警戒水位,但仍低於危險水位(danger level);「嚴重洪水(severe flood)」係以橙色表示,代表河川水位已達或超過危險水位,但低於最高洪水位(highest flood level),此測站會每三小時更新一次;「極端洪水(extreme flood)」係以紅色表示,代表河川水位已達或超過最高洪水位,此測站會每小時更新一次。紅色與橙色警戒會傳遞到印度總理辦公室(Prime Minister’s Office)與內閣秘書處,黃色警戒則會廣發給各洪水減災相關部會。在洪水發生前向中央及一級行政區主管部門提出受災地區警告。當局藉此決定進行疏散低窪地區人員,協助民眾將財產轉移到更安全、更高的地方。水庫則參考預測入流量,操作水庫閘門,確保洩洪安全。

圖9、洪水警戒分級圖(資料來源:CWC)

(3)海嘯預警:印度國家海洋信息系統中心(INCOIS)[11]

2004年12月26日南亞海嘯發生後,INCOIS便建立了印度國家海嘯預警系統(India Tsunami Early Warning System, TEWS)(圖10)[12],並制定海嘯監視與警報發布協定。TEWS系統在20分鐘內可以探測到發生在印度與印度洋地區,規模6以上地震事件。並在發生後約25-30分鐘內,提供MHA第一報警報資訊,包含:地震的發生時間、震源、震央、規模、震度和發生深度等訊息。另外,配合印度海洋技術研究中心(National Institute of Ocean Technology, NIOT)[13]在震後偵測的海水位上升狀況,TEWS系統會在地震發生60分鐘內發布海嘯警報。

圖10、 TEWS系統網頁示意圖(資料來源:INCOIS)

(4)崩塌災害預警:印度地質調查局(GSI)[14]

GSI成立於 1851 年,負責進行地質調查研究、崩塌潛勢區劃定及崩塌預警,協助中央與一級行政區採取適當的減災與預防措施,減少喜馬拉雅山和次喜馬拉雅地區發生的崩塌災害。在印度約有42萬平方公里的土地屬於易崩塌地區,集中分布在喜馬拉雅山區,部分分布在西高止山脈(West Ghats)和康坎山(Konkan hills)。喜馬拉雅山區也是容易發生地震地帶,更增加了地震引發崩塌發生的機會。

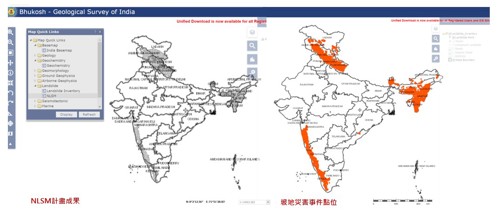

印度在2014年執行國家崩塌潛勢圖(National Landslide Susceptibility Mapping, NLSM)計畫,目標在圈繪涵蓋42萬平方公里易發生崩塌地區(圖11),1:50,000比例尺的崩塌潛勢圖,並將調查結果建置在線上GIS資料庫「Bhukosh」[15]上,Bhukosh系統上可查詢印度全國地質、地震及崩塌資料,崩塌災害事件點位跟崩塌潛勢圖圈繪成果如圖12所示。

圖11、NLSM計畫圈繪範圍示意圖(資料來源:GSI)

圖12、Bhukosh資料庫示意圖(資料來源:GSI)

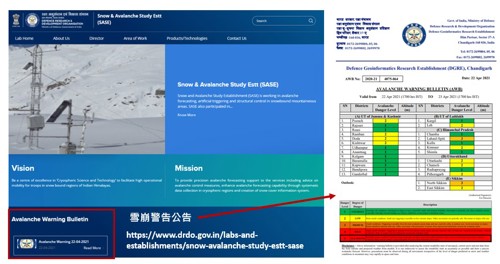

(5)雪崩預警:雪崩研究實驗室(SASE)[16]

SASE(圖13)是印度雪崩諮詢與提出警報的重要機構,隸屬於印度國防地質研究單位(Defence Geological Research Establishment, DGRE),是其下的52個實驗室成員之一。總部位於喜馬偕爾邦的馬納利(Manali)附近,主要進行降雪和雪崩研究任務,提供印度武裝部隊雪崩的預報還有雪崩控制措施建議。

圖13、SASE網頁與警報示意圖(資料來源:SASE)